习总书记视察天津时指出“天津是一座很有特色和韵味的城市”,并提出殷切期望“打造具有鲜明特色和深刻内涵的文化品牌,进一步彰显天津的现代化风貌”,为天津文旅发展指明了方向。天津历史文化底蕴深厚,“河海山城文”自然景观丰富,中西文化合璧,发展文旅融合发展大有可为。

一、文旅产业融合的时代价值与内在逻辑

(一)文旅产业融合发展的时代价值

文旅产业融合发展是实现高质量发展和共同富裕的重要途径,是践行习近平总书记“四个善作善成”重要要求的有力抓手。新发展格局下,随着我国社会主要矛盾的变化,居民消费需求尤其是精神文化需求不断提高,对文化和旅游产业的发展提出了更高要求。国家层面对文化和旅游业发展的重视和规划不断完善。2018年,我国组建了文化和旅游部,从国家战略层面推动旅游业进入文旅融合发展新阶段。习近平总书记强调,“文化产业和旅游产业密不可分,要坚持以文塑旅、以旅彰文,推动文化和旅游融合发展,让人们在领略自然之美中感悟文化之美、陶冶心灵之美。”“要正确处理经济社会发展和生态环境保护的关系,推动文化和旅游融合发展,打造富民产业。”党的二十大报告指出,要“坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展”。文旅产业融合是后疫情时代恢复经济发展、提升经济韧性的重要战略支点,是文旅产业链长,具备“一业兴、百业旺”的特点,文旅产业融合与跨界发展,对生产端、消费端的双重赋能,能够激发发展活力和消费潜力。文旅产业融合是满足人民群众美好生活向往、增强幸福感的重要途径,以愉悦身心为目的的旅游逐渐成为人民追求美好生活的重要组成部分,文旅消费最贴近百姓日常生活,成为人们生活质量提升的重要方式和组成部分。

(二)文旅融合的内在逻辑

文化与旅游产业发展具有内在逻辑的统一性。文化与旅游有很强的渗透性、耦合性和跨界性,文旅产业直接面向人们的休闲生活、文化行为,属于物质生活享受与精神体验需求密切结合的民生产业。文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体。文化资源是旅游发展的重要基础,旅游则是对文化资源的传承和展示。文化具有历史积累性、地域差异性等特征,旅游将不同地域的不同人群联系在一起,极大地促进了本土文化的对外传播,有利于各地文化互为借鉴,进而衍生出新的文化。文化与旅游具有共同的目标,即带给人良好的精神体验,它们还有着很强的相互依附性,文化往往依附于地方的各种实体旅游资源,如景观、商品、游憩活动等,旅游资源也因为融入了当地的文化元素而更加具有吸引力。文化与旅游的深度融合能够提高旅游资源数量和质量,调整旅游资源结构。基于文化的特性,文化旅游资源的开发可丰富旅游景区和城市的旅游资源,同时也为旅游资源匮乏的地区提供新的旅游业发展路径。文化属性的注入,可提升旅游商品、品牌的独特性、归属感,满足人们多样化、个性化、高品质的需求,实现旅游业高质量发展。

二、天津市文旅产业融合发展现状

天津坚持“坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展”战略方向,围绕打造国内文旅目的地城市、建设国际消费中心城市两大目标,聚焦“十项行动”,串珠成链、连线成片,文化旅游加速融合发展。

(一)产业规模稳步恢复

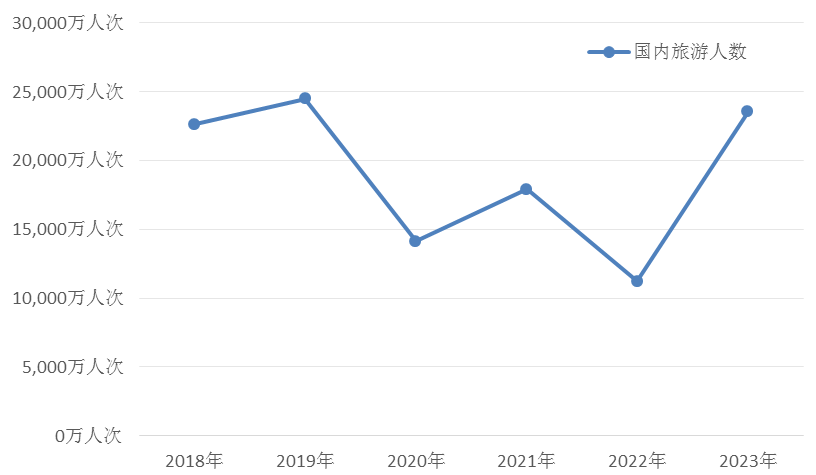

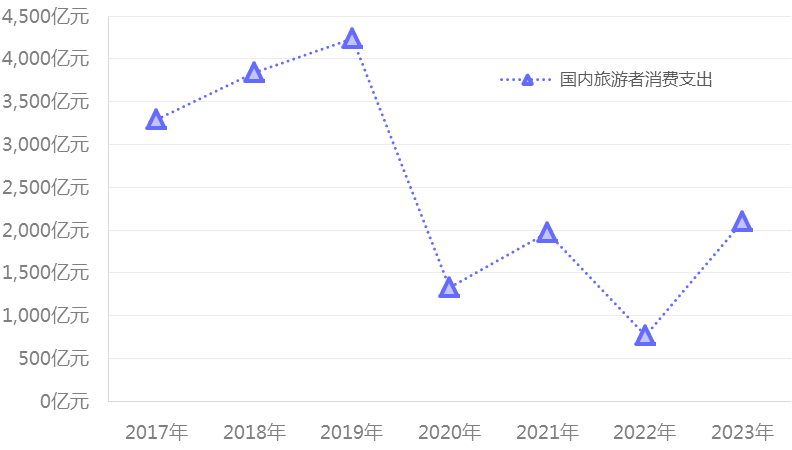

产业基础不断完善,截至2023年末,全市共有艺术表演团体286个,文化馆17个,博物馆76个,公共图书馆20个,街乡镇综合文化站257个,成功创建22个国家级和市级全域旅游示范区、26个全国乡村旅游重点镇、村。2023年,天津共接待国内游客约2.36亿人次,同比增长110.1%,已恢复至2019年的96.17%;实现旅游收入2215.41亿元,同比增长186.6%。

图1 2018年—2023年我市国内旅游人数

图2 2017年—2023年 我市国内旅游者消费支出

(二)文旅品质不断提升

“近代中国看天津”这一核心品牌更加巩固,培育了“津遇和平”系列活动品牌,五大道文化旅游区已成为京津冀最受欢迎的热门景区。文旅场景不断丰富,升级推出十大主题42条“津牌”精品旅游线路,开展了解放桥开启“光影音乐汇”主题灯光秀、于家堡激光投影秀和无人机表演等活动。连续三年推动实施“邂逅·天津”创意城市发展计划,以沉浸式演出打造新的文化艺术场景,范竹斋旧居“津沽旧事”沉浸式剧场被纳入京津冀重点文旅推介项目。以“天津礼物”为统一标识,打造出一批特色文创和非遗产品。

(三)“文旅+”业态更加丰富

演唱会、音乐节等成为拉动文旅消费“新引擎”,仅周杰伦演唱会天津站,累计综合消费带动超30亿元,是天津端午假期旅游收入的3.4倍。“博物馆热”引领文旅消费新体验,“五一”假期,全市文博场馆接待观众突破60万人次。体育赛事、展会擦亮城市文化名片,成功举办世界智能大会、中国旅游产业博览会、国际汽车展、ITF国际网球巡回赛、京津冀国际公路自行车挑战赛、2023年天津马拉松比赛等大型展会、赛事。据携程数据显示,2023年五一期间,接待游客数量在主要城市中排名第三,仅次于成都、上海;中秋国庆假期,天津再度入围全国周边游热门目的地前10名;2024年春节假期,天津位居华北地区周边游热门目的地第二名,元宵节成为北方周边游市场榜首。

(四)产业生态不断完善

顶层设计不断健全,政策支持体系不断完善。出台了《天津市文化和旅游融合发展“十四五”规划》,制定《天津市旅游促进条例》,发布实施《天津文旅品质年实施方案》《天津市非物质文化遗产与旅游深度融合发展实施方案(2023年—2025年)》等一系列支持政策。成立天津文旅智库,建立健全旅游产业发展决策咨询制度机制。

三、天津市文旅产业融合发展存在的困难

(一)体制机制有待完善,文旅资源整合不充足

一是,协调机制有待健全,区域合作机制有待突破。天津文化旅游资源分布呈现空间结构破碎的特点,经营主体多样,运行规则不一,资源整合难度较高,导致景区协同不够,客源互通引流不足。如和平区五大道风情区、中心花园法式风情区,河北区意式、奥式风情区,河西区奉化道德式风情区等洋楼资源分布较为集中区域并未形成紧密的空间联系,未能形成网络化的旅游产品路线,甚至存在不同程度的同质化问题。古文化街、五大道与蓟州的山水资源、滨海新区的亲海资源吸引的客流量之间衔接不足。二是,市场化运营机制有待健全,市场化程度有待提高。老字号品牌市场化开发与利用进程缓慢,部分老字号的经营单位为事业单位,法人治理结构和市场经营机制不够明确、灵活,导致市场化价值的挖掘不充分。

(二)文化内涵挖掘不充分,文旅独特性不够鲜明

一是,旅游资源文化内涵植入不足,品牌影响力较弱。文化遗产活化利用不足,800多处历史风貌建筑中70%以上作为办公和居住使用,“万国建筑博览会”的旅游和文化价值开发不足。仅有2家5A级景区,数量相对较少,且内容上局限于参观游览的阶段。与世界知名国际城市相比,天津文旅品牌的整体形象模糊,缺乏高知名度和人气的城市地标和IP。市场精准营销仍有欠缺,宣传推广模式跟不上新媒体发展趋势。二是,文旅业态不够丰富活跃,市场竞争力不足。新业态开发不足,旅游演艺、冰雪旅游、婚尚旅游等业态紧缺,缺少像长恨歌、游园惊梦等突显地方特色的知名旅游演艺精品。细分市场开发滞后,面向“她经济”“银发经济”“Z世代”等消费新趋势的产品质量和针对性不高。

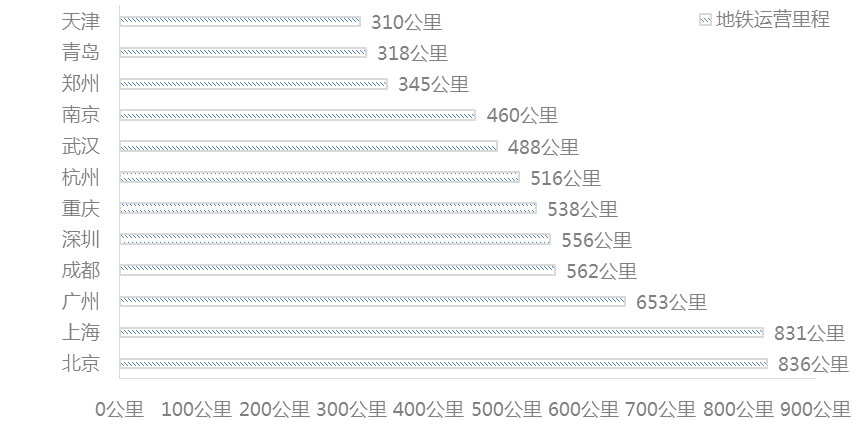

(三)消费生态不完善,文旅消费转化不足

一是,文旅夜经济发展不充分,文旅消费恢复不足。中国旅游研究院发布《2023中国夜间经济发展报告》,天津排名32位,还有较大提升空间。天津夜间消费供给较为单一,以传统消费品为主,而娱乐社交、体育竞技、演艺秀场之类的文化消费品相对匮乏。麦肯锡的调研数据显示,城市65%的消费发生在夜间。我市夜经济发展不充分,游客消费支出不足。2023年,天津市旅游收入仅为2019年的52.31%,消费恢复仍显不足。二是,配套服务不完善,“吃住行游购娱”不能满足高层次的需求。截至目前,天津有星级酒店60家,其中,五星级酒店12家,较北京、上海、重庆分别少46、45、14家。交通便捷性有待提升,交通工具旅游产品化不足。截至2023年1月,天津轨道交通运营里程286公里,是7个超大城市中唯一一个没有超过500公里的城市。

图3 2017年—2023年我市和我国国内旅游人均花费情况

图4 2023年我国主要城市地铁运营里程

四、经验借鉴

淄博烧烤、哈尔滨冰雪大世界、天水麻辣烫……相继出圈,梳理这些城市出圈的原因为天津文旅产业融合发展提供借鉴。

(一)立足城市底蕴,以游客需求为导向创新发展

一是深厚的城市底蕴、独特的文化自然资源是城市出圈的根本所在。哈尔滨充分挖掘冰雪内涵,树立“冰天雪地就是金山银山”理念。中国旅游研究院发布“2024年冰雪旅游十佳城市”,哈尔滨位列榜首。淄博和天水本身具有独特的烧烤和麻辣烫饮食文化传统。二是创新产品和服务,增强文旅活力和市场竞争力。随着居民财富的增加,对以旅游为代表的服务性消费要求更高。人们的旅游习惯已经逐渐从景点游玩,转到注重物质消费与精神收获于一体的体验,游客的需求也更加“私人化”“个性化”。这就要求,与市场需求、地方特色相结合,创新文旅经营和产品,以更好地满足游客需求。哈尔滨立足冰雪旅游、冰雪文化、冰雪体育、冰雪习俗及冰雪运动群众基础等,提升传统项目质量,不断引入新活动、新项目,实现全项目游玩、全过程体验、全维度观赏、全方位沉浸。

(二)强化共情互动,把握时代特色火热营销

一是,线上线下齐发力,加强宣传推介。新媒体时代,城市的宣传主要依靠移动互联网,通过QQ、微博、贴吧等平台传播,一首流行歌曲、一部热映电影、一部热播电视剧往往可以成为一座城市最好的宣传。自媒体短视频时代,抖音、B站、小红书等平台以短视频、直播的形式,使城市的宣传更直观立体,受众也更加广泛。二是,“梗”点塑造,提升传播效能。社会现象简洁化总结为热词,热词通过群众互动和传导成为“热梗”。注重对旅游现象的实时追踪、对游客反馈的实时关注,不断酝酿新的话题情景,才能催生优秀的“文旅梗”,释放传播效能。“南方小土豆”“广西小砂糖橘”等随着“尔滨,你让我感到陌生”的调侃成为聚拢“热梗”的主题,各种简洁、形象的热词成为人们对哈尔滨爆火的“记忆关键点”。

(三)坚持市场化思维,以优质服务吸引八方来客

一是,以人为本精细服务,人文关怀热度加大。自媒体时代,个体消费者的旅游满意度甚至可能会影响整个地区的社会形象。口碑真正成为市场风向标,好感度变得比知名度更重要。服务的质量直接决定游客的感受,也决定当地的口碑。哈尔滨用“掏家底”的诚意和高性价比的服务践行“以客为先、以客为尊、以客为友、以客为亲”,人造月亮、热气球、交响乐团、机场“花式迎宾”等,把游客“宠上天”。二是,全民默契配合,展现城市“人情味”。打造城市IP是一项系统工程,需要集中当地社会各界的力量和智慧。城市荣誉感所激发的服务力具有极强的共情作用。哈尔滨与淄博,群众自发地“情感共振”,形成了一场全民参与盛宴。淄博当地人为了给外地游客更好的体验,自发减少出行的“让客”行为、发布淄博旅游攻略、自行捡垃圾等举措让来自全国各地的游客感受到淄博这座城市的热情和淳朴。哈尔滨独特的城市凝聚力,让当地市民主动开自己的私家车接送游客、提供切块儿冻梨等。

(四)政府大力支持,以服务型政府引领协同发展

一是强化政府统筹,形成发展合力。哈尔滨强化对文旅资源整合,对原太阳岛集团和哈尔滨文旅集团全面整合,成立了哈尔滨马迭尔文旅投资集团,由哈尔滨国资委100%控股。涵盖了冰雪大世界、太阳岛风景区、亚布力滑雪旅游度假区,以及以“百年老字号”马迭尔为统领的宾馆、餐饮、购物等吃住行游购娱旅游产业链上的市属涉旅国字号企业,囊括了哈尔滨90%以上最具特色的文旅景区。致力于打造百亿级产业龙头带动千亿产业集群,打造全市冰雪经济新引擎。二是强化政府服务,塑造城市美好形象。淄博政府在“淄博烧烤”出圈后,面对全国各地不断涌入的游客,立即制定并推出一系列便民利民服务举措,包括连夜修路、增开周末往返的“淄博烧烤专列”、打通景点通道、政府率先规范住宿价格等,致力于为游客提供最优质周到、最具性价比的服务,用真诚和热情赢得了口碑。哈尔滨文旅局在街头搭建温暖驿站供游客取暖休息、为游客提供热红糖水,从基础设施完善到提供南方特性的差异化服务,从政府到商户再到市民,齐心协力打造了一个热情、真诚的哈尔滨城市形象。天水市连夜粉刷墙壁、竖起路牌,机场、车站免费接送外地游客,专门举办“麻辣烫吃货节”,而且,吃麻辣烫,送矿泉水、送土特产、送文创产品,并推出景区优惠活动,积极向文旅产业引流。

五、天津文旅产业融合发展的路径

坚定以文塑旅、以旅彰文的战略方向,坚持以文化人、以文惠民、以文润城、以文兴业,围绕打造国内文旅目的地城市、建设国际消费中心城市两大目标,聚焦“十项行动”,在创新、融合、服务上集中发力,运用市场化思维、拓宽国际化视野,推动文旅更广范围、更深层次、更高水平地融合。

(一)健全体制机制,提升资源整合开发效率

优化统筹协调机制,强化资源整合。建立由市委、市政府主要领导任组长的市级工作领导小组,统筹组织协调文旅融合发展工作。建立覆盖更全面、推进更有效的文旅融合统筹协调机制及联席会议制度,完善市区各级政府各有关单位联动工作机制。全面系统梳理文旅资源,摸清文旅资源家底,梳理发展脉络,准确掌握文旅资源融合和发展程度。建立重要旅游项目库,加大项目推介力度。

优化市场化运营机制,提升市场化程度。摸底文旅企业,推动市场化改革。借鉴哈尔滨马迭尔文旅投资集团组建经验,改革整合国有旅游平台,组建天津旅游文化集团。结合新一轮深化国企改革行动有关要求,支持有条件的国有老字号企业建立现代法人治理结构。规划建设文化旅游创意园区,扶持、培育一批有竞争实力和发展潜力的本土文化旅游企业,招引壮大一批专、精、特、新中小微文化旅游企业入园聚集发展。

(二)强化都市文旅品牌建设,彰显天津文旅特色

立足“河山洋楼之文化味”,打造天津文旅新地标。聚焦时代命题和重大主题,用好“河、海、山、港、楼”特色资源,组织专家学者深入挖掘历史文化故事,推动开发更多演绎“天津故事”。聚焦“天天乐道 津津有味”城市形象,推出一批优秀影视作品,打造多元特色城市IP。推动古建新用,加大触控交互、体感交互、3D投影、动态投影、全息成像等新技术应用,打造近代天津故事馆。以海河为带,串联两岸文旅、商娱资源,打造世界级滨河景观带、消费服务发展带。促进旅游精细化和体系化,优化旅游路线,将古文化街、五大道吸引的客流量与蓟州的山水资源、滨海新区的亲海资源等更好地进行二级衔接,延长旅游消费链。

立足“民俗文化之烟火气”,打响天津“哏都”形象。推进非遗项目与市场接轨,推动以杨柳青木版年画、布贴画、剪纸等传统艺术为核心的体验旅游、研学旅行,挖掘非遗产品消费潜力。以节庆活动为载体,打造传统节庆旅游品牌。提升妈祖文化旅游节、汉沽飞擦节、大沽龙灯节等传统民俗活动,扩大海棠花节、桃花节等新时代活动影响力。推动建设特色消费场景示范区、示范街和示范点,推动金街、古文化街、民园广场、意式风情区、五大道等历史文化街区焕新提升,提升佛罗伦萨小镇、文化中心、大悦城等地标商圈品质,打造国际化消费场景示范区。与城市更新相结合,提升寻常巷陌的味道,推动西北角早点、西湖道、中山门、五爱道等传统特色市井街区进行试点示范建设。

立足“京津冀协同之中国范”,打造世界级旅游目的地。推动京津冀文旅品牌共塑、产品相连,以长城、运河、冰雪、红色资源等元素为核心,打造旅游线路,推动京津冀旅游互为资源、互为市场,实现旅游资源、市场客源一体化,联手打造“京津冀旅游带”。推进长城、大运河国家文化公园建设,提升天津区域承载主体质量,加快推进黄崖关长城国家5A级旅游景区创建,丰富大运河及两岸文旅产品。争取推动盘山融入国家长城文化公园建设战略当中,借助大项目,融入大市场。

(三)加快文旅融合发展,强化创新引领

聚焦文旅商教体展演融合,培育“文旅+”新业态。拓展文旅+农业、工业、教育、商贸、体育等融合路径,加快婚庆旅游、康养旅游、红色旅游、乡村旅游、研学旅游等发展。加快建设医疗康养旅游城市综合体、非遗中医药文化康养旅游集聚区,积极申请国际医疗旅游先行示范区。围绕红色、非遗、文博、工业、亲海、乡村等六大主题,打造一批研学基地、开发一批研学课程、推出一批研学线路、培育一批研学导游。推动国家级体育旅游示范基地建设,打造一批运动休闲特色小镇、体育健康主题公园、体育产业示范基地,积极承办国家级以上重大赛事。推动“演艺+旅游”深度融合,鼓励举办演唱会、音乐节、设计周、时装秀和知名IP艺术展等活动。用好国家会展中心(天津)资源,聚力打造天津文旅会展城市新名片。

聚焦消费新趋势,推动文旅产品提质升级。聚焦城市化、在线化“宅时代”的来临,强化线上线下“双线平衡”的文旅产品供给。聚焦“Z世代”年轻人群,引导培育文博艺术类、沉浸社交类、圈层兴趣类、城市探索类等文旅消费新业态、新空间、新模式。聚焦泛二次元消费群体,鼓励景区、乐园、大中型商业综合体等举办多样化、沉浸式动漫影视体验活动。聚焦银发群体,积极发展康养旅游、医疗旅游、度假旅游,开展以中医养生、健身娱乐、非遗传承为主题的中老年康养研学旅行活动,推动开发更多历史型、怀旧型等适老旅游产品。

聚焦数字技术应用,丰富文旅场景。加快推进AR(增强现实)、VR(虚拟现实)、MR(混合现实)、XR(扩展现实)、5G等前沿技术手段应用,打造多样化交互式、沉浸式体验场景。开发以“文旅+科技”为主的沉浸式夜市、夜玩、夜赏、夜节等新业态,打造一批夜间经济集聚地。超前布局文旅产业数字化转型,积极建设数字景区、数字酒店、数字博物馆,推动元宇宙在文旅项目、业态和场景的应用。

(四)提升全方位优质服务,塑造城市美好新形象

加强长效治理,提升旅游舒适度。支持A级旅游景区、星级饭店、创意园区提档升级,推动文旅企业提升改造服务设施。推进设施配套标准化,新建、升级一批旅游厕所,改造一批旅游停车场。完善母婴服务室配套建设,建设多语种全域旅游标识体系。顺应自驾游、自助游趋势,推动休闲露营地建设。打造智慧文旅公共服务体系,优化文化和旅游大数据平台服务功能。及时规范市场行为,完善游客投诉处理机制,维护消费者权益。

加强配套服务,提升旅游便利度。规范提升酒店服务质量,加强星级酒店品牌化、标准化管理。鼓励引进高端品牌酒店,合理引导星级酒店市场竞争。探索在旅游打卡地附近设置多功能一站式餐饮服务车,提供便利化服务。推动道路提升,助力串珠成线、连线成面。加快推进轨道交通建设进程,合理设计公共交通和轨道交通接驳,打通旅游“大动脉”。严惩违规“黑车”,维护城市形象。

加强精准营销,提升城市美誉度。创新城市营销手段,突破传统模式,打造专业宣传策划团队,形成持续性输出及曝光。加强与携程、飞猪、驴妈妈等OTA(在线旅游)平台合作,重视自媒体和融媒体等新兴传播工具的应用,构建新媒体矩阵,形成传播合力。做好舆论监测,增强热点引流,推动全域旅游资源协同发展。

.jpg)

津公网安备12010302000991号

津公网安备12010302000991号